- サークリサ®について

-

- サークリサ®はどんな薬?

- 治療の対象となる患者さんは?

- サークリサ®による治療は?

- 治療の流れは?(投与日の流れ、点滴時間)

- サークリサ®の副作用は?

- 治療中の過ごし方は?

- サークリサ®の作用について

-

サークリサ®のはたらきを

イラストで解説します。

サークリサ®について

サークリサ®はどんな薬?

サークリサ®は、特定の分子(蛋白質)と結びついて異物を取り除く「抗体」の性質を利用して作られた「抗体医薬品」です。抗体医薬品は、攻撃する細胞の目印が決まっているため、がん細胞をより効率的に取り除くことができる、という特徴があります。

治療の対象となる患者さんは?

サークリサ®+ボルテゾミブ+レナリドミド+デキサメタゾン併用療法は、多発性骨髄腫の患者さんのうち、次のような方に使われます。

多発性骨髄腫と診断され、

薬物療法の対象となる患者さん

以下のような方は、サークリサ®による治療を

受けることができない場合があります。

- 以前、お薬による治療を受けて、アレルギー反応を起こしたことがある患者さん

- 妊娠している、または妊娠の可能性のある患者さん

- 授乳中の患者さん

サークリサ®による治療は?

サークリサ®は、点滴で投与されるお薬です。

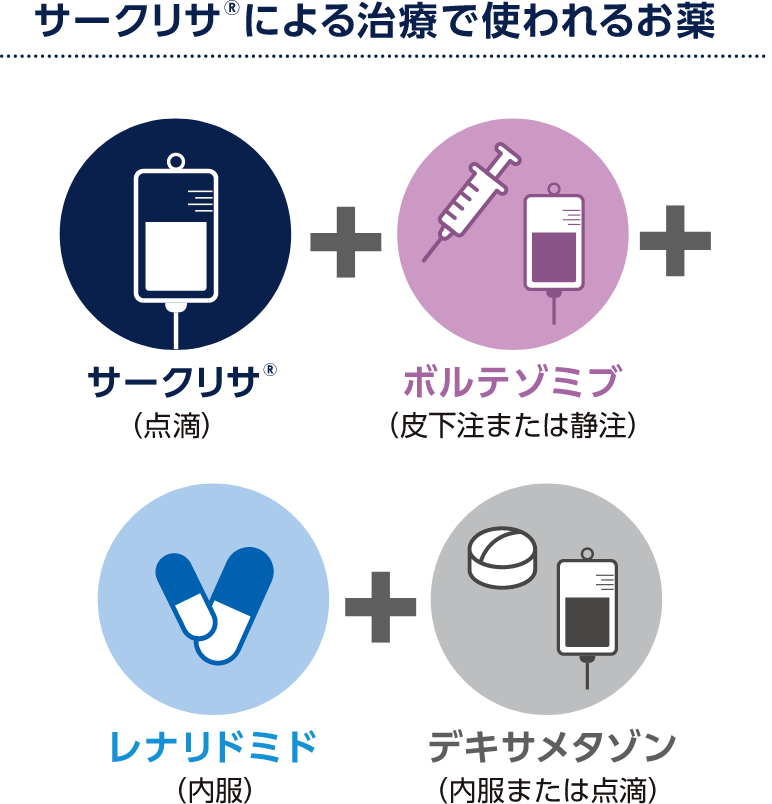

今回は、サークリサ®を用いた治療法のうち、ボルテゾミブ+レナリドミド+デキサメタゾンを併用する方法を行います※。

※サークリサ®を用いた治療は、ボルテゾミブ+レナリドミド+デキサメタゾンと併用する方法のほかにも選択できる方法がいくつかあります。治療内容については、主治医にご相談ください。

- 参考:併用するお薬について

-

- ボルテゾミブ

- 「プロテアソーム阻害薬」と呼ばれる種類のお薬で、骨髄腫細胞内でいらなくなった蛋白質を処理できなくすることで、骨髄腫細胞の増殖を抑えるはたらきがあります。

- レナリドミド

- 体内の免疫のはたらきを調節する「免疫調節薬」と呼ばれる種類のお薬で、骨髄腫細胞の増殖を抑えるはたらきがあります。

- デキサメタゾン

- 合成副腎皮質ホルモン薬(ステロイド薬)と呼ばれる種類のお薬で、からだの中の炎症を抑えたり、アレルギー反応を抑えるなど、さまざまなはたらきがあります。

避妊について

妊娠する可能性がある方は、サークリサ®による治療中および治療終了後の5ヵ月間、

適切な方法で避妊を行うようにしてください。

治療の流れは?

(投与日の流れ、点滴時間)

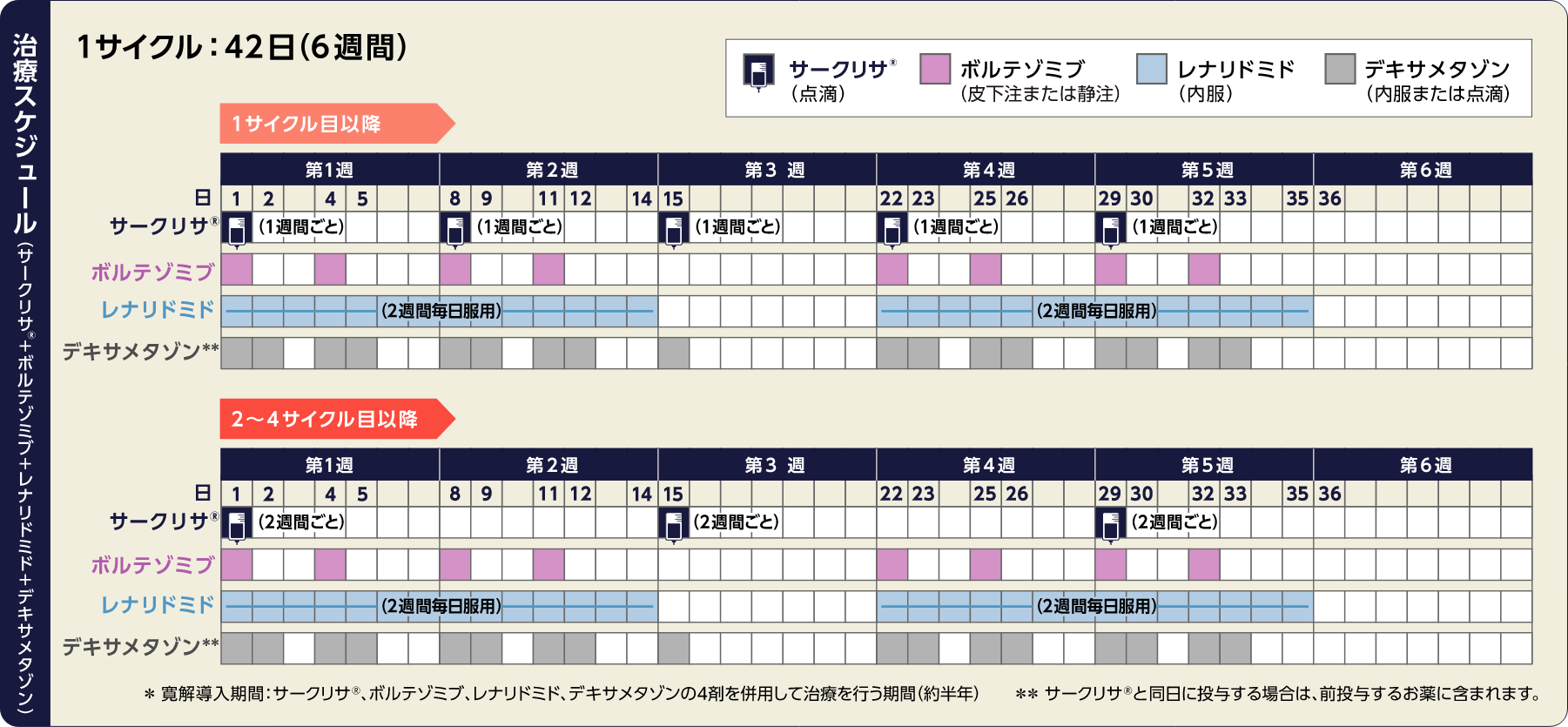

サークリサ®治療のスケジュール

(寛解導入期間)

サークリサ®は、寛解導入期間は42日(6週間)を1サイクルとして、1サイクル目は1週間ごと(毎週)、

2~4サイクル目は2週間ごと(隔週)の投与を行います。

※患者さんの状態によっては、治療スケジュールが変更されることがあります。

くわしくは、主治医の指示に従ってください。

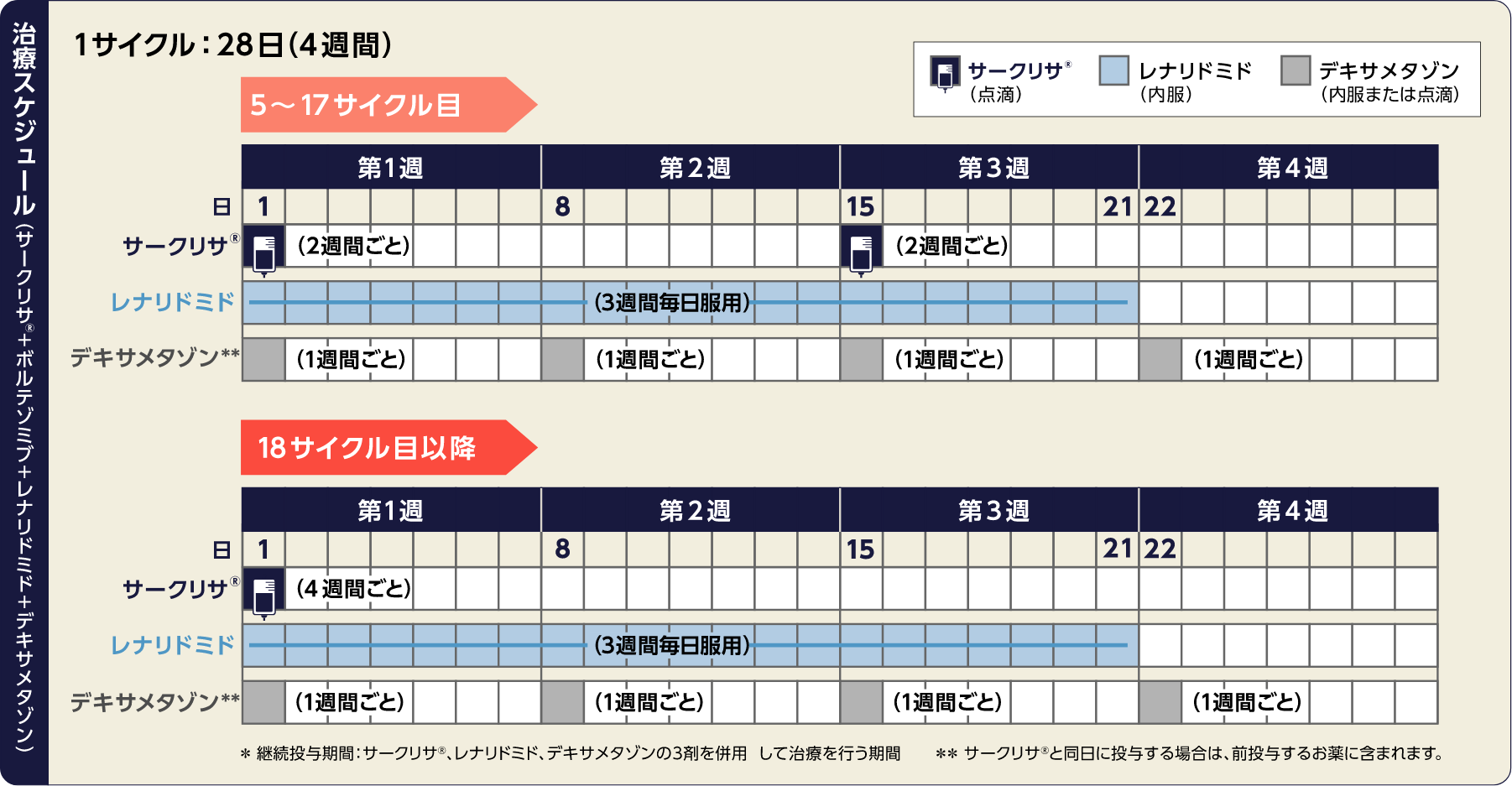

サークリサ®治療スケジュール

(継続投与期間)

サークリサ®は、継続投与期間は28日(4週間)を1サイクルとして、5~17サイクル目は2週間ごと(毎週)、

18サイクル目は4週間ごとの投与を行います。

※患者さんの状態によっては、治療スケジュールが変更されることがあります。

くわしくは主治医の指示に従ってください。

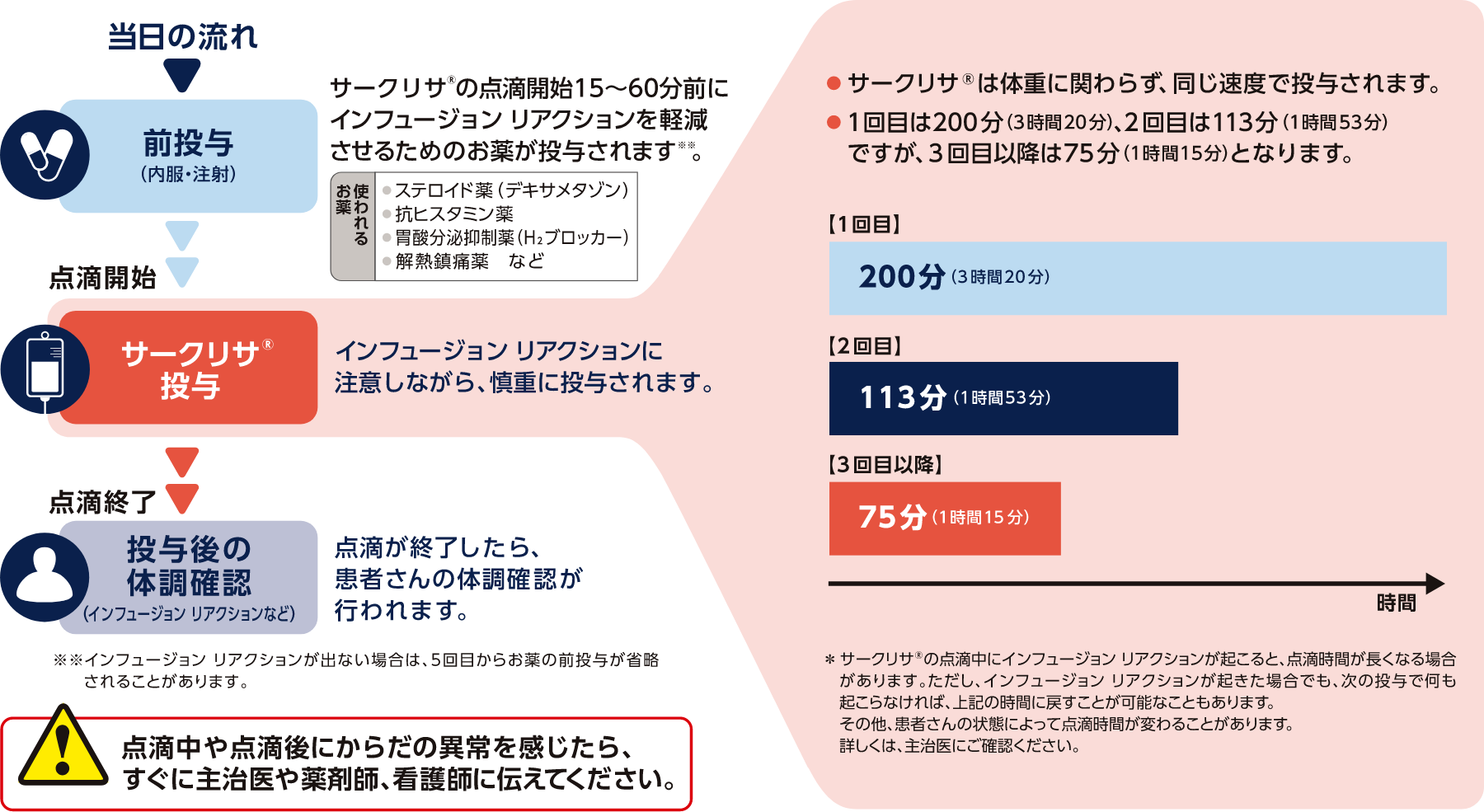

- サークリサ®は、病院で点滴により投与されます。特にインフュージョン リアクションに注意して行われます。

- サークリサ®の点滴にかかる時間は、3回目以降は75分(1時間15分)となります。

サークリサ®の副作用は?

(サークリサ®+ボルテゾミブ+レナリドミド+デキサメタゾン併用療法時)

- サークリサ®による治療中は、サークリサ®だけでなく併用しているお薬の副作用があらわれる可能性があります。

- 副作用のあらわれ方には個人差があります。治療中はご自身の体調に注意を払い、気になる症状があったら、主治医、薬剤師、看護師に伝えましょう。

- 副作用が起きても、早めに対処することで、軽い症状ですむ場合があります。 予防や対策についても、確認しておきましょう。

- 注意していただきたい副作用

-

-

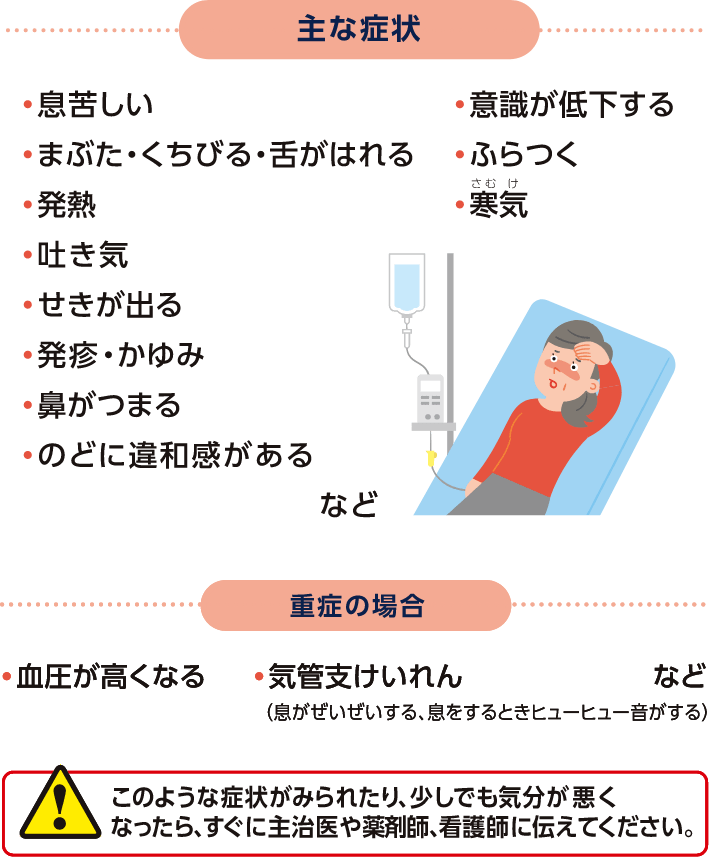

1.インフュージョン リアクション

(薬剤を注入するときに起こるアレルギー様反応) - 2.骨髄抑制:好中球減少、発熱性好中球減少、リンパ球減少、血小板減少、貧血

- 3.感染症:肺炎、かぜ症候群(上気道感染)、気管支炎

- 4.腫瘍崩壊症候群

- 5.末梢神経障害

- 6.白内障

-

1.インフュージョン リアクション

- 治療中にみられる

主な副作用

(特にサークリサ®+ボルテゾミブ+レナリドミド+デキサメタゾン併用療法時) - 下痢、疲労感・無力症、便秘、不眠症、発疹、筋痙縮

注意していただきたい副作用

1.インフュージョン リアクション

(薬剤を注入するときに起こるアレルギー様反応)

- お薬を点滴するときにみられる副作用の1つで、アレルギーのような症状があらわれます。

- サークリサ®の点滴を初めて受けたときにみられることが多く、そのほとんどが、点滴中または点滴終了後 24時間以内にみられます。ただし2回目以降にみられることもあります。

- 症状の程度は、多くが軽症か中等症で、その日のうちに回復することがほとんどですが、まれに重症になることがあるので注意が必要です。

- 予防と対策

-

前投与

- サークリサ®の点滴前に、インフュージョン リアクションを軽減するためのお薬が投与されます(前投与)。

- ただし、こうしたお薬を使用しても、インフュージョン リアクションを完全に防ぐことはできません。異常を感じたら、すぐに主治医や薬剤師、看護師に伝えることがとても大切です。

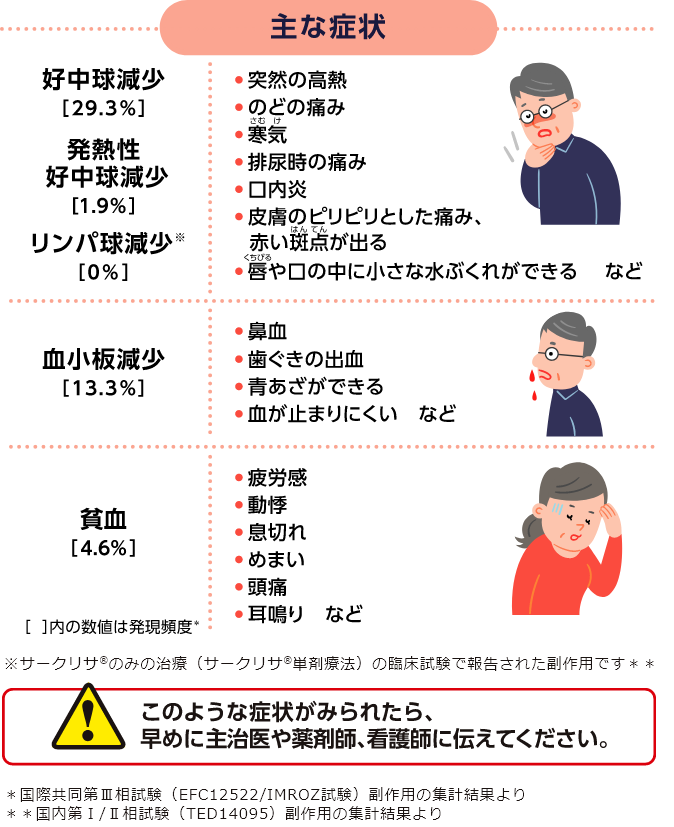

2.骨髄抑制

(血液細胞の減少)

- 骨髄のはたらきが悪くなることで、血液細胞(好中球、リンパ球、赤血球、血小板)が少なくなることがあります。

- 血液細胞の減少とからだへの影響

-

-

好中球・リンパ球の減少

免疫力が低下して、肺炎などの重い感染症や日和見感染※にかかりやすくなる。

-

赤血球の減少

赤血球の中のヘモグロビンが少なくなり貧血の状態になる。

-

血小板の減少

血が止まりにくくなったり、出血しやすくなる。

※日和見感染:健康な人には害のないような弱い細菌や真菌(カビ)、

ウイルスなどが原因で発症する感染症のことをいいます。 -

- これらの状態は、血液検査によって確認します。

- 予防と対策

-

- 好中球を増やすお薬(G-CSF製剤※※)や、感染症の原因を抑えるお薬(抗菌薬など)が使われることがあります。

- 感染症にかからないように、うがいや手洗いを心がけることも大切です。

※※G-CSF:顆粒球コロニー刺激因子

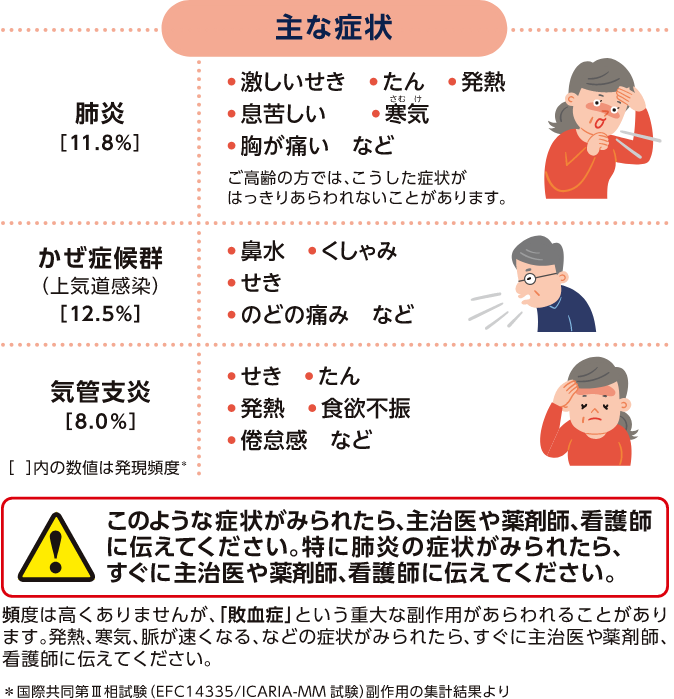

3.感染症

- 治療中は、「肺炎」や「かぜ症候群(上気道感染)」、「気管支炎」などの感染症にかかりやすくなります。

-

特に注意していただきたいのが「肺炎」です。

肺炎は放っておくと症状が重くなり治療が難しくなるため、早い時期に適切な治療を行うことがとても大切です。

- 予防と対策

-

- 感染症対策として「インフルエンザワクチン」や「肺炎球菌ワクチン」の接種を受けておくことが勧められています。詳しくは主治医にご相談ください。

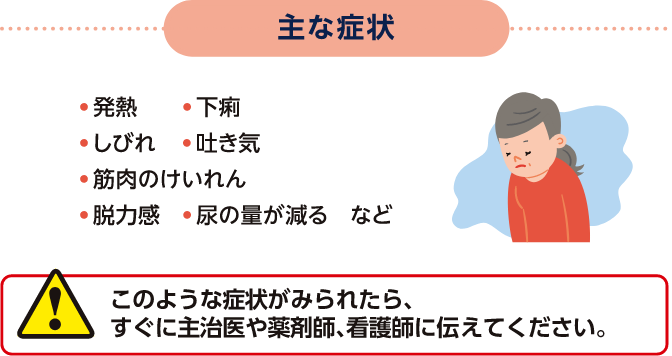

4.腫瘍崩壊症候群

- 治療によって、骨髄腫細胞が急速に壊され、細胞に含まれている成分が体内にたまることで起きる副作用です。

- 体内の尿酸が増える、カリウム、カルシウム、リンなどの電解質のバランスが崩れる、腎臓のはたらきが悪くなり尿量が減るなど、さまざまな症状を引き起こします。

- 通常、治療開始から12~72時間以内に起こります。

- 予防と対策

-

- 予防には、水分の補給がとても大切です。

- あらかじめ尿酸を分解するお薬が使われることがあります。

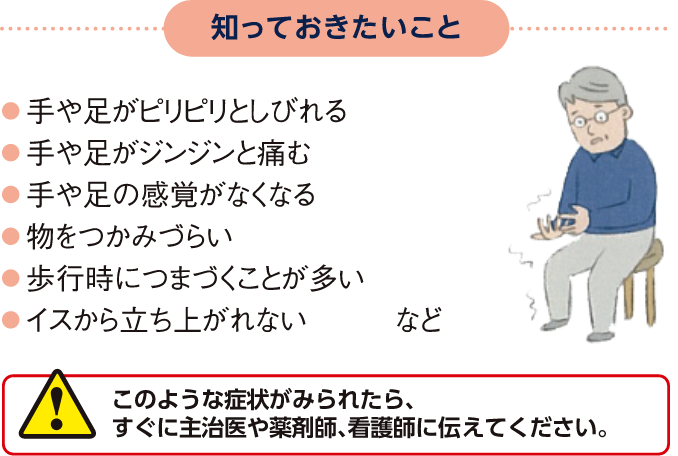

5.末梢神経障害

- 手足の先端にしびれが残る、感覚がにぶくなる、痛みが出るといった副作用で、ニューロパチーとも呼ばれます。

- 糖尿病のある患者さんや、ボルテゾミブ治療前にすでにしびれなどの末梢神経障害がある患者さんに起こりやすい傾向があります。

- 年齢が高い患者さんは、早くから症状があらわれることがありますので、注意が必要です。

- 予防と対策

-

- 早期発見が、適切な治療につながります。サークリサ®による治療が終わったあとも、主治医の指示にしたがって定期的に検査を受けましょう。

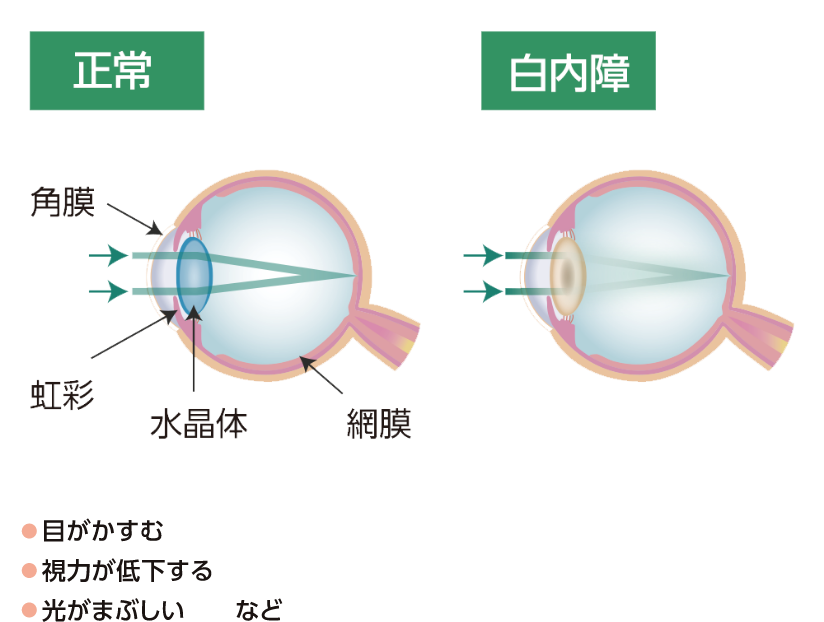

6.白内障

- 目の中の水晶体がにごり、光が通りにくくなり、視力低下などの症状があらわれます。

- 予防と対策

-

- 目薬をさす時や涙を拭く際は、せっけんと流水で丁寧に手を洗いましょう。

- むやみに目を触らないようにしましょう。

- 症状がある時には、見えにくくなる場合もありますので、車の運転は控えましょう。

その他の副作用

- いつもと違うと感じたり、気になることがあったら、主治医や薬剤師、看護師に伝えてください。

- その他

-

サークリサ®+デキサメタゾンと他の種類のお薬※を組み合わせた治療法(剤併用療法)の臨床試験で報告された副作用です*。

※ポマリドミドまたはカルフィルゾミブ二次性悪性腫瘍(二次発がん)

- 治療中または治療を終えたあとに、これまで受けた治療の影響で、もとのがんとは別の種類のがんができることがあります。

心不全

- 心臓のポンプ機能が低下して、全身に十分な血液を送り出せなくなることで、呼吸困難、息切れ、足のむくみ、体重増加、手足の冷え、尿の量が減るなど、さまざまな症状が起こることがあります。

治療中にみられる主な副作用

- これらの症状の多くは、患者さんからの報告が早期発見、早期対応の決め手となります。

- いつもと違うと感じたり、気になることがあったら、主治医や薬剤師、看護師に伝えてください。

- 予防と対策

-

- 下痢が続く場合は、脱水状態にならないよう水分補給することが大切です。

- 必要に応じて、症状を抑えるお薬(下痢止めなど )が使われることがあります。

- お風呂は、ベッドに入る2〜3時間前に入った方が、直前に入るより体温が下がり、寝つきが良くなります。

- 夜に眠れず日中の生活がつらい場合は、主治医に伝えてください。

必要に応じて、症状を抑えるお薬(睡眠薬)が使われることがあります。

治療中の過ごし方は?

感染症にかからないために、

清潔を心がけるとともにからだを冷やさないように注意しましょう。

- せっけんを使ってこまめに手を洗う。

- 速乾式アルコール液で手や指を消毒する。

- うがいや歯磨きをして、口の中を清潔に保つ。

- 寒いときは、上着を1枚多く羽織るなどしてからだを冷やさない。

- 傷をつくらないように、ヒゲを剃るときは、電気シェーバーを使う。

- 庭木の手入れをするときは、手袋をつけて皮膚を守る。

- 食事は調理後すぐに食べ、 食中毒にならないように気をつける。

- メモ

-

治療中は、病気や治療の影響で免疫力が低下し、感染症にかかりやすい状態になっています。

体調管理に気を配り、発熱などの症状があらわれた場合は、早めに主治医に相談することが大切です。

がんと疲労(がん関連疲労)について

がんに関連した疲労(がん関連疲労)は、健康な人が感じる疲労と同じではありません。

まずは、起こりやすい時間帯やそのときの状態を記録して、主治医や薬剤師、看護師に伝えましょう。

- 疲労感が弱い時間帯に、一日の中で優先度が高いと思う活動をする。

- 疲労感が強いときには、身の回りのことを家族や身近な人に手伝ってもらう。

- 活動と休息のバランスをとることを意識しながら、少しずつこまめに休息をとる。

- 楽な姿勢で休む(クッション、抱き枕などを使って楽な姿勢を見つける)。

- 可能な範囲で、ウォーキングやヨガ、体操などの有酸素運動を行う。

- 深呼吸や音楽、アロマテラピーなど、自分がリラックスできる方法を取り入れる。

- メモ

-

「がん関連疲労」は、がんやがんの治療の副作用、がんにともなう症状(痛み、貧血、不安、不眠)などによって起こります。

がん関連疲労は、客観的に評価するための検査法がなく、他の人にはわかりにくい症状の1つです。

患者さん自身が伝えることが大切ですので、疲れや倦怠感が続く場合は、気づいたことをノートに記録し、主治医や薬剤師、看護師に伝えるようにしましょう。

骨折をしないように、転倒やケガをしないことが大切です。

無理な姿勢をとらないようにしましょう。

- めまいによる転倒などを避けるため、 急に立ち上がらない。

- ゆっくりと動き始めるようにする。

- 重い荷物を持ったり、担いだりしない。

- からだをねじったり、中腰の姿勢になるのを避ける。

- 歩きやすく、かかとがしっかりとした靴をはく。(つっかけやサンダルなどは転びやすいので使わない)

- 骨を健康に保つため、適度な運動を取り入れる。

- メモ

-

骨病変が進むと、少しの力でも骨折しやすくなります。

腰や背中、手足の骨などに大きな力が加わらないように注意しましょう。

コルセットをつけると、骨への負担が分散されるので、骨の保護に役立つことがあります。

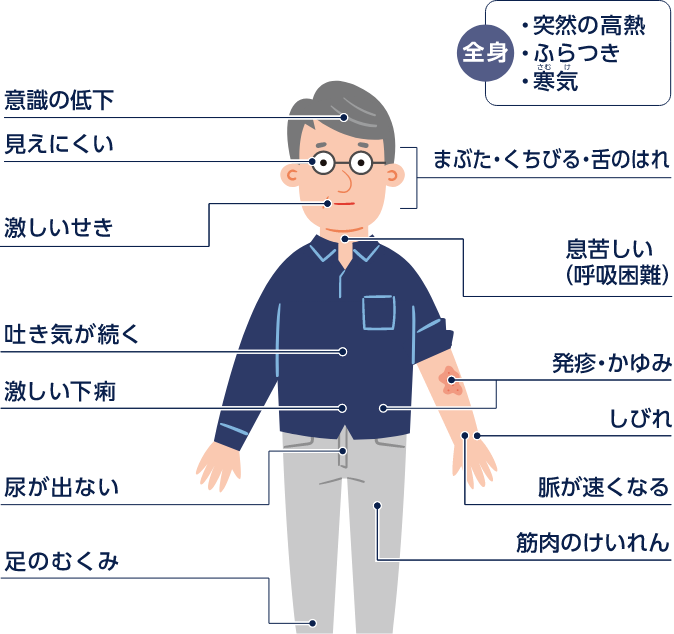

こんな症状がみられたら、すぐに主治医に連絡してください

- 熱っぽいときは、必ず体温を測っておきましょう。

- 症状がいつごろ出たか、その後の症状の変化についても、 記録をつけておきましょう。

- 血圧と体重を測ったときも、記録をつけておきましょう。

「わたしの通信ノート」をご利用ください。

患者さん向けの冊子「サークリサ®による多発性骨髄腫の治療を受けられる方へ」には、

治療や生活に関するQ&Aを掲載しています。併せてご参照ください。

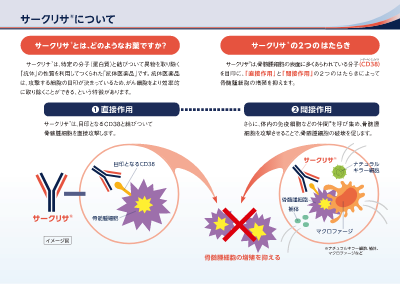

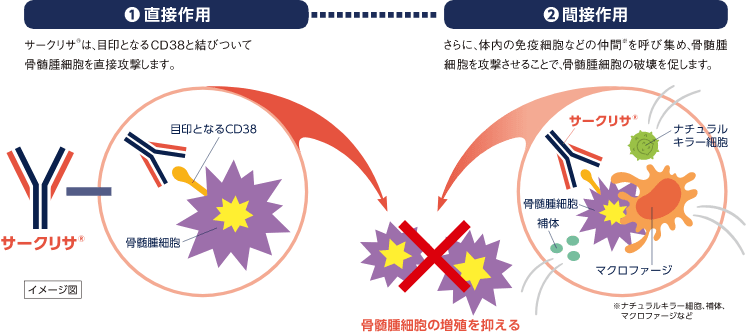

サークリサ®の作用について

サークリサ®の2つのはたらき

サークリサ®は、骨髄腫細胞の表面に多くあらわれている分子(CD38)を目印に、

「直接作用」と「間接作用」の2つのはたらきによって骨髄腫細胞の増殖を抑えます。

サークリサ®による多発性骨髄腫の

治療を受けられる方へ

治療の経過を伝える

わたしの通信ノート

気になる症状の相談や、治療を進めていくうえで不安なこと、知りたいこと、感じたことを先生や薬剤師、看護師にお伝えいただくためにお役立ていただけます。

日々の健康状態を伝えることが、よりよい治療を続けるための助けとなります。

まだお持ちでない方は、主治医の先生にお問い合わせください。